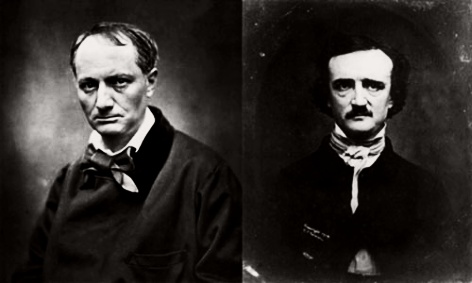

Leia em primeira mão prefácio do poeta Charles Baudelaire ao livro

“Contos de Imaginação e Mistério”, de Edgar Allan Poe, que sai no Brasil

no final de maio pela Editora Tordesilhas.

PREFÁCIO

Outras anotações sobre Edgar Poe

I

Literatura da decadência! – Palavras sem sentido que

frequentemente ouvimos cair, com o som enfático de um bocejo, da boca

daquelas esfinges sem segredo que velam às santas portas da Estética

clássica. Toda vez que o oráculo irrefutável ressoa, pode-se afirmar que

se trata de uma obra mais interessante que a Ilíada. É o caso,

evidentemente, de um poema ou de um romance no qual todas as partes são

dispostas habilmente em prol da surpresa, no qual o estilo é ornado

magnificamente, no qual todos os recursos da linguagem e da prosódia

são utilizados por uma mão impecável. Quando ouço ecoar o anátema – que,

seja dito de passagem, geralmente cai sobre algum poeta célebre – sou

sempre tomado pela vontade de responder: “Acaso vocês me tomam por

alguém tão bárbaro quanto vocês, e creem que eu seja capaz de me

divertir de forma tão sofrível?” Comparações grotescas então se põem em

funcionamento no meu cérebro; parece que fui apresentado a duas

mulheres: uma matrona grosseira, repugnante do ponto de vista da saúde e

da moral, sem postura, em suma, sem dever nada, a não ser à pura natureza;

a outra, uma daquelas belezas que dominam e oprimem a lembrança,

unindo a eloquência de sua elegância ao seu charme profundo e original,

senhora de si, consciente e rainha da própria pessoa – uma voz que soa

como se um instrumento bem afinado estivesse falando, e olhares que não

transmitem senão o que querem. Minha escolha não poderia ser mais

simples; no entanto, há esfinges pedagógicas que me repreenderiam por

faltar à honra clássica. Mas, para deixar as parábolas de lado, acredito

que posso perguntar a esses homens sábios se eles entendem toda a

vaidade, toda a inutilidade de sua sabedoria. Dizer literatura da decadência implica

a existência de uma escala de literaturas, uma recém-nascida, outra

pueril, uma adolescente, etc. Esse termo, quero dizer, pressupõe algo de

fatal e de providencial, como um decreto inevitável; e é extremamente

injusto nos criticarem por cumprir a lei misteriosa. Tudo o que consigo

entender do discurso acadêmico é ser vergonhoso obedecer a essa lei de

bom grado e sermos culpados por nos regozijarmos com nosso destino. Esse

sol que, há poucas horas, dominava tudo com luz direta e branca, em

breve irá encharcar o horizonte ocidental com várias cores. Nos jogos

desse sol agonizante, certos espíritos poéticos encontrarão novos

prazeres; eles descobrirão uma fileira de colunas deslumbrantes,

cascatas de metal fundido, galerias de fogo, um esplendor triste, a

volúpia da saudade, todos os encantos do sonho, todas as lembranças do

ópio. E o pôr do sol lhes parecerá de fato como a maravilhosa alegoria

de uma alma carregada de vida que vai para trás do horizonte com uma

enorme provisão de pensamentos e sonhos.

Mas o que os professores não pensaram é que, no movimento da vida,

tal complicação, tal combinação pode se apresentar completamente

inesperada por sua sabedoria escolar. Então sua língua minguada se

encontra em falta, como no caso – fenômeno que se multiplicará com

prováveis variantes – no qual uma nação começa pela decadência e estreia

onde as outras terminam.

Que entre as imensas colônias do presente século se façam novas

literaturas produzirá, sem dúvida alguma, acidentes espirituais de uma

natureza desconcertante para o espírito da escola. Jovem e velha ao

mesmo tempo, a América fala pelos cotovelos e caduca com uma

volubilidade espantosa. Quem seria capaz de contar seus poetas? São

inumeráveis. Suas bluestockings? Elas enchem os jornais. Seus

críticos? Acredite, a América possui pedantes como os nossos para chamar

o artista o tempo todo de volta à beleza antiga, para questionar um

poeta ou romancista sobre a moralidade do seu objetivo e a qualidade das

suas intenções. O que é comum aqui é ainda mais comum lá, literaturas

que não sabem sequer a ortografia; uma atividade pueril inútil; um

sem-número de compiladores; gente que se repete o tempo todo;

plagiários de plágios e críticos de críticos. Nesse caldeirão de

mediocridades, nesse mundo que adora aperfeiçoamentos materiais –

escândalo de um gênero novo que permite compreender a grandeza dos povos

preguiçosos –, nessa sociedade ávida por assombramento, apaixonada pela

vida, mas, sobretudo, por uma vida cheia de excitações, um homem foi

grande não apenas por sua sutileza metafísica, pela beleza sinistra ou

encantadora do que concebeu, pelo rigor de suas análises, mas também foi

grande como caricatura. É preciso que eu me explique com

alguma inquietação, pois recentemente um crítico imprudente se servia,

para denegrir Edgar Poe e contestar a sinceridade da minha admiração, da

palavra malabarista, que eu mesmo havia empregado quase como um elogio ao nobre poeta.

Do seio de um mundo esfomeado por materialidades, Poe se jogou no

sonho. Sufocado como estava pela atmosfera americana, escreveu na

dedicatória de Eureka: “Ofereço este livro àqueles que puseram

fé no sonho como única realidade!” Foi, portanto, um protesto

admirável, que ele fez à sua maneira, in his own way. O autor que, n’O colóquio de Monos e Una,

deixa abundante o desprezo e o desgosto pela democracia, pelo

progresso e pela civilização é o mesmo autor que, para capturar a

credulidade e satisfazer a curiosidade dos seus, reconheceu com mais

vigor a soberania humana e fabricou com mais engenho os factoides mais

lisonjeiros ao orgulho do homem moderno. Hoje, Poe me parece

um hilota3 que pretende fazer seu mestre corar. Por fim, afirmando

minhas ideias de modo ainda mais claro, Poe foi sempre grande, não

apenas pelas concepções nobres, mas também pelas farsas.

II

Pois ele nunca foi ludibriado! Não acredito que o virginiano, que

escreveu tranquilamente em plena explosão democrática “O povo não tem

relação alguma com as leis, a não ser a obediência”, jamais tenha sido

vítima da sabedoria moderna; e “O nariz da ralé é a imaginação; é pelo

nariz que sempre se poderá guiá-la com facilidade” e tantas outras

passagens nas quais a zombaria chora, pesada como artilharia, mas, ainda

assim, descuidada e altiva. Os swendenborgeanos o felicitam por sua Mesmeric Revelation [Revolução hipnótica] à semelhança daqueles ingênuos iluminados que outrora olhavam o autor de Le diable amoureux [O

diabo apaixonado] como revelador de seus mistérios; eles lhe agradecem

pelas grandes verdades que acaba de proclamar, pois descobriram (ó,

verificador do que não pode ser verificado!) que tudo o que ele anunciou

é completamente verdadeiro, mesmo que antes, confessa essa boa gente,

eles houvessem suspeitado que pudesse se tratar de mera ficção. Poe

responde que, de sua parte, jamais duvidou. Ainda é preciso citar uma

pequena passagem que me salta aos olhos enquanto folheio pela centésima

vez as incríveis Marginalia, que são como a câmara secreta do

seu espírito: “A enorme multiplicação de livros de todos os ramos do

conhecimento é uma das maiores calamidades desta época, pois é um dos

obstáculos mais sérios à aquisição de qualquer conhecimento preciso”.

Aristocrata por natureza mais que por nascimento, o virginiano, o homem

do sul, o Byron perdido em um mundo ruim sempre manteve sua

impassibilidade filosófica, e, seja definindo o nariz da ralé, zombando

dos fabricantes de religiões ou desprezando as bibliotecas, resta aquele

que foi e será sempre o verdadeiro poeta – uma verdade vestida de forma

bizarra, um paradoxo aparente, alguém que não quer ser acotovelado em

meio à multidão e que corre ao Extremo Oriente quando os fogos de

artifício vão rumo ao poente.

Mas eis o ponto mais importante: notaremos que esse autor, produto de

um século orgulhoso de si mesmo, filho de uma nação mais orgulhosa de

si mesma que qualquer outra, viu com clareza e afirmou impassivelmente a

perversidade do homem. Há no homem, diz ele, uma força misteriosa que a

filosofia moderna é incapaz de perceber; e, no entanto, sem essa força

inominada, sem essa tendência primordial, várias ações humanas

permanecerão inexplicadas, inexplicáveis. Essas ações não atraem senão porque são

más, perigosas; elas têm a atração do redemoinho. Tal força primitiva,

irresistível, é a Perversidade natural que faz com que o homem seja o

tempo todo e ao mesmo tempo homicida e suicida, criminoso e carrasco;

pois, ele acrescenta com sutileza notavelmente satânica, a

impossibilidade de encontrar um motivo razoável para certas ações más e

perigosas poderia nos levar a considerá-las como sugestão do Demônio se a

experiência e a história não nos ensinassem que Deus costuma

desestabilizar a ordem e negligenciar o castigo aos faltosos; após ter se valido dos mesmos faltosos como cúmplices,

tal é a palavra que passa, confesso, pelo meu espírito, como

subentendido tão pérfido quanto inevitável. No entanto, não quero, no

presente instante, cuidar de nada a não ser da verdade esquecida, a

perversidade primordial do homem, e não é sem satisfação que vejo alguns

destroços da antiga sabedoria voltarem de um país de onde não os

esperaríamos. É agradável que algumas explosões da boa e velha verdade

sejam jogadas dessa maneira na cara de todos os que louvam a raça

humana, de todos esses apaziguadores e atenuadores que repetem em todos

os tons possíveis “Nasci bom, você também, todos nós nascemos bons!”

esquecendo, não!, fingindo esquecer o outro lado, que nascemos marcados

pelo mal!

Por qual mentira ele poderia ser ludibriado, aquele que às vezes –

dolorosa necessidade dos meios – as talhava tão bem? Que desprezo pela

filosofaria, em seus melhores dias, quando ele era, por assim dizer,

iluminado! Esse poeta, de quem várias ficções parecem feitas por simples

gosto, para confirmar a pretensa onipotência do homem, quis purgar

algumas vezes a si mesmo. O dia em que escreveu “Toda certeza está nos

sonhos” foi quando repeliu seu próprio americanismo para a região das

coisas inferiores; outras vezes, retomando o verdadeiro caminho dos

poetas, obedecendo sem dúvida à inelutável verdade que nos assombra como

um demônio, ele soltava os ardentes suspiros do anjo caído que se lembra dos Céus; mandava sua angústia à idade de ouro e ao Éden perdido; chorava toda essa magnificência da natureza, contorcendo-se diante do bafo quente dos fornos; enfim, lançava essas páginas admiráveis: O colóquio de Monos e Una, que teriam encantado e perturbado o impecável De Maistre.

Foi ele quem disse sobre o socialismo, na época em que isso sequer

tinha um nome, ou quando esse nome ainda não tinha sido vulgarizado: “O

mundo está infestado atualmente por uma nova seita de filósofos, que

não se reconhecem como seita e, consequentemente, não adotaram um nome.

São os crentes em toda velharia (ou seja: pregadores do velho).

O grande padre deste lado do Atlântico é Charles Fourier, e, do outro

lado, Horace Greely. O único traço comum entre os membros da seita é a

credulidade – chamemos a isso de demência e não falemos mais. Pergunte a

um deles por que acredita nisso ou naquilo e, se ele for consciencioso

(os ignorantes geralmente são), lhe dará uma resposta análoga à que deu

Talleyrand4 quando lhe perguntaram por que ele acreditava na Bíblia.

‘Acredito’, ele disse, ‘primeiro porque sou bispo de Autun e em segundo

lugar porque não entendo absolutamente nada.’ O que esses filósofos chamam de argumento é para eles uma maneira de negar o que é e de explicar o que não é.”

O progresso, essa grande heresia da decrepitude, não podia lhe

escapar. O leitor verá, em diferentes passagens, os termos usados para

caracterizá-lo. De fato, poderia ser dito, ao ver o ardor empregado,

que ele se vingava como que de uma vergonha pública, de uma ofensa da

rua. Como ele deve ter rido, daquele riso desdenhoso dos poetas, que não

engrossa jamais o coro dos curiosos, se deu de encontro, como me

ocorreu recentemente, com aquela frase maravilhosa que faz os bufões e

os voluntários sonharem absurdos dignos de palhaços e que vi se exibir

em um jornal mais que sério: O progresso incessante da ciência

permitiu, pouco tempo atrás, que se encontrasse o segredo perdido e há

muito tempo buscado de… (fogo grego, têmpera de cobre, qualquer coisa perdida), do qual as aplicações mais bem-sucedidas remontam a uma época bárbara e muito antiga!!! Eis uma frase que pode se chamar de um verdadeiro achado, de uma sonora descoberta, mesmo em um século de progresso incessante;

mas acredito que a múmia Allemistakeo não deixaria de perguntar, com o

tom doce e discreto da superioridade, se foi também graças ao progresso incessante –

à lei fatal, irresistível, do progresso – que esse famoso segredo foi

perdido. Assim que, para manter o tom de farsa, em um assunto que contém

tanto de riso quanto de lágrimas, não é estupendo ver uma nação, várias

nações, em breve toda a humanidade, dizer a seus sábios, a seus

feiticeiros “Eu os adorarei e os farei grandes se vocês me persuadirem

de que progredimos sem querer, inevitavelmente, enquanto dormimos;

livrem-nos da responsabilidade, encubram para nós a humilhação das

comparações, sofistiquem a história e poderão se chamar de sábios dos

sábios”? Não é matéria para espanto que essa ideia tão simples não

estoure em todos os cérebros: que o progresso (enquanto haja progresso)

aperfeiçoe a dor na mesma medida em que refina a volúpia, e que, se a

epiderme dos povos se torna mais delicada, eles não buscam nada além de

uma Italiam fugientem5, uma conquista perdida a cada minuto, um progresso que nega a si mesmo o tempo todo.

Mas essas ilusões, a princípio interessantes, têm origem em um fundo

de perversidade e de mentira, atraem as almas apaixonadas pelo fogo

eterno, como Edgar Poe, e exasperam as inteligências obscuras, como

Jean-Jacques6, em quem uma sensibilidade ferida e propensa à revolta

toma o lugar da filosofia. Que esse homem tenha razão contra o animal depravado é

incontestável; mas o animal depravado tem o direito de criticá-lo por

invocar a natureza. A natureza não cria nada além de monstros, e toda a

questão se expõe na palavra selvagem.

Nenhum filósofo ousará propor como modelo aquelas hordas podres,

infelizes, vítimas dos elementos, pasto de bestas, tão incapazes de

fabricar armas quanto de conceber a ideia de um poder espiritual e

supremo. Mas, se quisermos comparar o homem moderno, o homem

civilizado, ao homem selvagem, ou, mais além, uma nação dita civilizada

a uma nação dita selvagem, ou seja, privada de todas as engenhosas

invenções que dispensam o indivíduo de heroísmo, quem não percebe que

todas as honrarias vão para os selvagens? Por sua natureza, pela própria

necessidade, eles são enciclopédicos, enquanto o homem moderno se

encontra confinado nas minúsculas regiões da especialidade. O homem

civilizado inventa a filosofia do progresso para se consolar de sua

abdicação e decadência; enquanto o homem selvagem, marido temido e

respeitado, guerreiro forçado à bravura individual, poeta às horas

melancólicas quando o pôr do sol o convida a cantar o passado e os

ancestrais, corta de mais perto a fronteira do ideal. Por qual lacuna

nós ousaríamos repreendê-lo? Ele tem seu padre, seu feiticeiro e seu

médico. O que eu estou dizendo? Ele tem o dândi, encarnação suprema do

belo transportado à vida material, aquele que dita a forma e governa os

costumes. Suas roupas, seus enfeites e seu cachimbo testemunham uma

faculdade inventiva da qual desertamos há muito tempo. Podemos comparar

nossos olhos preguiçosos e nossos ouvidos ensurdecidos àqueles olhos

que perscrutam a névoa e àqueles ouvidos que ouviriam a grama crescer? E

a selvageria, a alma simples e infantil, animal obediente e carinhoso

que se doa inteiro e sabe que não é senão metade de um destino, nós a

decretaremos inferior à senhora americana a qual o sr. Bellegarrigue

(redator do Moniteur de l´épicerie [Monitor da mercearia]!)

acreditou elogiar ao dizer que era o ideal da mulher bem cuidada? Essa

mesma mulher, cuja moral bastante positiva inspirou Edgar Poe (tão

galante, tão respeitoso à beleza!) as tristes linhas seguintes: “Essas

bolsas enormes, que parecem um pepino gigante e estão na moda entre

nossas belas, não são, como se acredita, de origem parisiense; são

perfeitamente indígenas. Por que uma moda assim surgiria em Paris, onde

uma mulher não carrega nada na bolsa além de dinheiro? Mas a bolsa de

uma americana! É preciso que essa bolsa seja vasta o suficiente para

que ela possa fechar ali todo seu dinheiro – e toda sua alma!” Quanto à

religião, não falarei de Vitziliputzli7 com a mesma delicadeza de Alfred

de Musset; confesso, sem vergonha, uma preferência muito maior pelo

culto de Teutates8 ao de Mamon9, e o padre que oferece ao cruel

chantagista hóstias humanas de vítimas que morrem honrosamente, de vítimas que querem morrer,

me parece um ser inteiramente doce e humano em comparação ao financista

que não imola o povo a não ser em interesse próprio. De tempos em

tempos, essas coisas ainda são vislumbradas, e encontrei uma vez em um

artigo do sr. Barbey d’Aurevilly uma exclamação de tristeza filosófica

que resume tudo o que eu gostaria de dizer sobre esse assunto: “Povos

civilizados, que não param de lançar pedras aos selvagens, em breve

vocês não merecerão ser nem mesmo idólatras!”

Um ambiente como esse – já disse, mas não posso resistir à vontade de

repetir – não é feito pelos poetas. O que um espírito francês, suponha o

mais democrático, entende por um Estado, não encontraria lugar em um

espírito americano. Para toda a inteligência do velho mundo, um estado

político tem um centro de movimento que é seu cérebro e seu sol,

memórias antigas e gloriosas, longos anais poéticos e militares, uma

aristocracia, à qual a pobreza, filha das revoluções, não faz senão

acrescentar um lustre paradoxal; mas, isso! essa multidão de

vendedores e consumidores, esse inominável, esse monstro sem cabeça,

essa degradação do outro lado do oceano, Estado! – estou de acordo que

um cabaret cheio da balbúrdia das más intenções e de clientes que tratam de negócios nas mesas sujas possa ser assimilado a um salon, ao que nós chamaríamos salon outrora, república do espírito presidida pela beleza!

Será sempre difícil exercer, de forma ao mesmo tempo nobre e

frutífera, a condição de homem de letras sem se expor à difamação, à

calúnia dos impotentes, à inveja dos ricos – inveja que é o castigo

deles! – às vinganças da mediocridade burguesa. Mas isso, difícil em uma

monarquia moderada ou em uma república regular, torna-se quase

impraticável em uma espécie de cafarnaum onde cada sargento faz

a polícia conforme seus vícios (ou suas virtudes, é a mesma coisa);

onde um poeta ou um romancista de um país de escravos é detestável aos

olhos de um crítico abolicionista; onde é impossível saber qual é o

maior escândalo – o desleixo do cinismo ou a imperturbabilidade da

hipocrisia bíblica. Queimar os negros acorrentados, culpados por sentir

seu semblante preto fervilhar com o vermelho da honra, disparar um

revólver contra a plateia do teatro, estabelecer a poligamia no paraíso

do Oeste, que os selvagens (esse termo soa como uma injustiça) ainda não

haviam sujado com essas vergonhosas utopias, colar nos muros, sem

dúvida para consagrar o princípio da liberdade ilimitada, a cura para as doenças de nove meses,

são alguns dos traços salientes, algumas das ilustrações morais do

nobre país de Franklin, o inventor da moral de balcão, o herói de um

século dedicado à matéria. É bom chamar atenção constantemente para tais

maravilhas de brutalidade em um tempo em que a mania pela América se

tornou quase uma paixão de bom tom, a ponto de um arcebispo poder nos

prometer, sem rir, que a Providência nos chamaria logo a gozar desse

ideal transatlântico.

III

Um meio social desse feitio engendra necessariamente erros literários

equivalentes. É contra esses erros que Poe reagiu sempre que pôde e com

toda a força. Portanto, não deve nos espantar que os escritores

americanos, reconhecendo seu poder singular como poeta e contista,

tenham sempre tentado invalidar seu valor como crítico. Em um país no

qual a ideia de utilidade, a mais hostil do mundo à ideia de beleza,

controla tudo, o crítico perfeito será o mais honrado - em

outras palavras, aquele cujas tendências e cujos desejos se aproximem

mais das tendências e dos desejos do público, aquele que embaralha as

faculdades e os gêneros de produção e atribui a todos uma meta comum –

se procurar, em um livro de poesia, meios para aperfeiçoar a

consciência. Naturalmente, o indivíduo se torna cada vez menos

preocupado com as belezas reais, positivas, da poesia; assim como ficará

cada vez menos chocado com as imperfeições e mesmo com as falhas da

execução. Edgar Poe, ao contrário, dividindo o mundo do espírito em intelecto puro, gosto e sentido moral, aplicava

a crítica de acordo com essas três categorias. Ele era, sobretudo,

sensível à perfeição da estrutura e à correção da execução; desmontando

obras literárias como se fossem peças mecânicas defeituosas (em relação à

meta que visam alcançar), apontando cuidadosamente os vícios de

fabricação; e, quando passava ao detalhe da obra, à sua expressão

plástica, ao estilo, em uma palavra, descascava, sem omissão, as falhas

de prosódia, os erros gramaticais e toda essa massa de dejetos, que,

entre os escritores que não são artistas, maculam as melhores intenções e

deformam as concepções mais nobres.

Para ele, a imaginação é a rainha das faculdades; no entanto, por

essa palavra entende-se algo maior do que aquilo que a maioria dos

leitores percebe. Imaginação não é a fantasia; não é a sensibilidade,

mesmo que seja difícil conceber um homem imaginativo que não seja

sensível. A imaginação é uma faculdade quase divina que percebe tudo com

antecedência, à parte dos métodos filosóficos, as relações íntimas e

secretas das coisas, as correspondências e as analogias. As honrarias e

funções que ele confere a essa faculdade carregam um valor tal (ao menos

quando se compreende bem o pensamento do autor), que um sábio sem

imaginação não parece mais que um falso sábio ou, quando muito, um sábio

incompleto.

Entre os domínios literários onde a imaginação pode obter os

resultados mais curiosos, pode colher tesouros, não os mais ricos e

preciosos (esses pertencem à poesia), mas os mais numerosos e variados,

está um particularmente querido a Poe, o conto. Ele tem sobre o

romance de grandes proporções a imensa vantagem que a brevidade

acrescenta à intensidade do efeito. Tal leitura, que pode ser realizada

de um único fôlego, deixa no espírito uma marca muito mais poderosa que

uma leitura intermitente, muitas vezes interrompida por problemas de

negócios e preocupações com interesses mundanos. A unidade da impressão,

a totalidade do efeito é uma vantagem imensa que pode dar a

esse gênero de composição uma superioridade muito especial, no sentido

de que um conto muito curto (o que é, sem dúvida, um defeito) seja ainda

melhor que um conto muito extenso. O artista, se é hábil, não acomodará

seus pensamentos aos incidentes; mas, tendo concebido deliberadamente,

a seu bel-prazer, um efeito a produzir, inventará os incidentes,

arranjará os eventos mais apropriados para conduzir ao efeito desejado.

Se a primeira frase não for escrita de forma a preparar a impressão

final, a obra é deficiente desde o começo. Ao longo da composição não se

deve soltar uma única palavra que não seja uma intenção, que não tenda,

direta ou indiretamente, a percorrer o plano traçado.

Há um ponto no qual o conto é superior até mesmo ao poema. O ritmo é

necessário ao desenvolvimento da ideia de beleza, que é o maior e mais

nobre objetivo do poema. Ora, os artifícios do ritmo são um obstáculo

insuperável ao desenvolvimento minucioso de pensamentos e expressões

que tenham por objetivo a verdade. Pois a verdade pode muitas

vezes ser a meta do conto, e o raciocínio a melhor ferramenta para a

construção de um conto perfeito. Eis a razão pela qual esse gênero de

composição, que não é tratado com tanta elevação quanto a poesia pura,

pode fornecer produtos mais variados e mais acessíveis ao gosto do

leitor comum. Além disso, o contista tem à sua disposição uma enorme

quantidade de tons, de nuances de linguagem – o tom reflexivo, o

sarcástico, o humorístico, que repudia a poesia – e que são como

dissonâncias, ultrajes à ideia de beleza pura. E é pelo mesmo motivo que

o escritor que busca uma única meta de beleza em um conto trabalha em

grande desvantagem, sendo privado do instrumento mais útil, o ritmo. Sei

que, em todas as literaturas, foram feitos esforços, muitas vezes

felizes, para criar contos puramente poéticos; o próprio Edgar Poe fez

alguns muito bonitos. Mas são lutas e esforços que servem apenas para

demonstrar a força dos verdadeiros recursos adaptados às metas

correspondentes; não seria arriscado afirmar que para alguns autores, os

maiores nos quais podemos pensar, essas tentações heroicas viessem de

um desespero.

IV

“Genus irritabile vatum!10 Que os poetas (vamos utilizar a

palavra em seu sentido mais extenso, compreendendo todos os artistas)

sejam uma raça irritável é bem sabido; mas o porquê não me

parece tão claro. O artista não é artista senão por sua compreensão

refinada do belo, o que lhe proporciona deleites inebriantes, mas, ao

mesmo tempo, implica uma compreensão igualmente refinada de toda

deformidade e desproporção. Portanto, um erro, uma injustiça contra um

poeta o exaspera de tal maneira que pode parecer, ao julgamento comum,

em completa disparidade em relação à injustiça cometida. Os poetas nunca veem

injustiça onde não existe, mas, na maioria das vezes, onde os olhos não

poéticos são incapazes de vê-la. Dessa forma, a irritabilidade poética

não tem relação com o temperamento, entendido em sua acepção

vulgar, mas com uma clarividência além do normal relativa à falsidade e à

injustiça. Tal clarividência nada mais é que um corolário da percepção

viva do real e da justiça, da proporção, para empregar uma palavra

relacionada ao belo. Mas há uma coisa muito clara, o homem que não é (ao

julgamento comum) irritabilis não é, de forma alguma, poeta.”

São palavras do próprio poeta, em uma apologia excelente e

irrefutável a toda sua raça. Poe levava essa sensibilidade aos assuntos

literários, e a extrema importância que conferia à poesia o induzia

muitas vezes a um tom, segundo o julgamento dos mais frágeis, de

superioridade. Já observei, acredito, que muito dos preconceitos que ele

precisava combater, ideias falsas, julgamentos vulgares que circulavam

a seu respeito, infectaram a imprensa francesa há um bom tempo. Não

será inútil, portanto, observar sumariamente algumas de suas opiniões

mais importantes em relação à composição poética. O paralelismo com o

erro tornará a aplicação bastante fácil.

Mas, antes de tudo, devo dizer que, ao destacar o poeta natural,

inato, Poe também destacava a ciência, o trabalho e a análise, o que

parecerá exorbitante aos orgulhos não eruditos. Ele não apenas

dispensou esforços consideráveis para submeter à sua vontade o demônio

fugitivo dos minutos felizes, para lembrar a seu gosto essas sensações

refinadas, essas ânsias espirituais, esses estados de saúde poética, tão

raros e preciosos que poderiam ser considerados graças exteriores ao

homem, como aparições; mas ele também submeteu a inspiração ao método, à

análise mais severa. A escolha dos meios! Ele insiste o tempo todo em

uma eloquência consciente da apropriação do meio ao efeito, do uso da

rima, da lapidação do refrão, da adaptação da rima ao sentimento. Ele

afirmava que quem não sabe tocar o intangível não é poeta; que só é

poeta quem é mestre da memória, soberano das palavras, estando o

registro de seus próprios sentimentos sempre prontos a se deixar

folhear. Tudo pelo desenlace! ele repete incansavelmente. Até o soneto

tem necessidade de um plano, e a construção, a armação, por assim dizer,

é a garantia mais importante da vida misteriosa das obras do espírito.

Recorro naturalmente ao ensaio intitulado The Poetic Principle [O

princípio poético] e nele encontro, desde o começo, um protesto

vigoroso contra o que se pode chamar, em matéria de poesia, de heresia

do comprimento ou da dimensão – o valor absurdo atribuído aos poemas

longos. “Um poema longo não existe; o que se entende por poema longo é

uma perfeita contradição em termos.” De fato, um poema não merece esse

nome a não ser quando estimula, eleva a alma, e o valor positivo de um

poema se dá em função de tal estímulo da alma. Mas, por

necessidade psicológica, todos os estímulos são fugitivos e

transitórios. Esse estado singular no qual a alma do leitor foi,

digamos, pega à força, certamente não durará mais que a leitura do

poema, que ultrapassa a tenacidade do entusiasmo da qual a natureza

humana é capaz.

Eis o poema épico evidentemente condenado. Pois uma obra de certa

dimensão não pode ser considerada poética a não ser que se sacrifique a

condição vital de toda obra de arte, a Unidade; não falo da unidade da

concepção, mas da unidade da impressão, da totalidade do

efeito, como já disse quando coparei o romance ao conto. O poema épico,

portanto, se apresenta, esteticamente falando, como um paradoxo. É

possível que as eras antigas tenham produzido séries de poemas líricos,

reunidos posteriormente pelos compiladores como poemas épicos; mas toda

intenção épica resulta evidentemente de uma acepção imperfeita

da arte. O tempo dessa anomalia artística passou, e é difícil acreditar

que um poema extenso tenha sido popular um dia.

É preciso acrescentar que um poema muito curto, aquele que não fornece um pabulum suficiente

ao estímulo criado, que não satisfaz o apetite natural do leitor,

também é defeituoso. Não importa a intensidade e o brilho do efeito,

ele não dura; a memória não o retém; é como um selo que, colocado com

pressa, não teve tempo de impor sua imagem à cera.

No entanto, há outra heresia, que, graças ao fingimento, ao peso e à

baixeza dos espíritos, é muito mais temível e apresenta maiores

possibilidades de duração, um erro que tem vida mais resistente, falo da

heresia do ensino, a qual compreende como corolários inevitáveis as heresias da paixão, da verdade e da moral.

Uma multidão imagina que o objetivo da poesia seja um ensino qualquer,

que ela deva ora fortalecer a consciência, ora aperfeiçoar a moral, ora,

por fim, demonstrar seja lá o que for de útil. Edgar Poe diz que os americanos apadrinharam essa ideia heterodoxa; helas! Não

é preciso ir a Boston para encontrar a heresia em questão. Aqui mesmo

ela nos sitia e ataca cotidianamente a verdadeira poesia. A poesia, por

mais que se queira descer a si mesmo, interrogar a própria alma, evocar

as lembranças do entusiasmo, não tem outro objetivo a não ser ela mesma;

não pode ter outro, e nenhum poema será tão grande, tão nobre, tão

digno do nome de poema quanto aquele que houver sido escrito unicamente

pelo prazer de escrever um poema.

Não digo que a poesia não enobreça a moral, entenda bem, que seu

resultado final não seja colocar o homem acima dos interesses vulgares;

isso seria, sem dúvida, um absurdo. Digo que, se o poeta buscou uma

meta moral, diminuiu sua força poética. E não será imprudente apostar

que sua obra será ruim. A poesia não pode, sob pena de desfalecimento

ou morte, assemelhar-se à ciência ou à moral; ela não tem a verdade por

objeto, tem a si mesma. Os modos de demonstração da verdade são outros e

estão em outros lugares. A verdade não tem nada a ver com canções. Tudo

o que faz o encanto, a graça, o irresistível de uma canção privaria a

verdade de autoridade e poder. Frio, calma, impassibilidade, o humor

demonstrativo repele os diamantes e as flores da Musa; eis, portanto, o

perfeito oposto do humor poético.

O intelecto visa à verdade, o gosto nos mostra a beleza e o sentido

moral nos ensina o dever. É verdade que o meio está intimamente

conectado aos dois extremos e não se separa do sentido moral a não ser

por uma ligeira diferença, que Aristóteles não hesitou em dispor entre

algumas das virtudes de seus delicados esquemas. Assim, o que exaspera

no espetáculo do vício, sobretudo ao homem de gosto, é a deformidade, a

desproporção. O vício agride o justo e o verdadeiro, revolta o intelecto

e a consciência; mas, como ofensa à harmonia, como dissonância, ele

atinge mais de perto certos espíritos poéticos; e não creio ser

escandaloso considerar toda infração moral, à beleza moral, como uma

espécie de falha universal de ritmo e de prosódia.

É esse instinto admirável, imortal, do belo que nos faz considerar a

terra e os espetáculos como um vislumbre, como uma correspondência do

Céu. A sede insaciável por tudo que está do outro lado, e que revela a

vida, é a prova mais viva da nossa imortalidade. É ao mesmo tempo para a

poesia e através da poesia, para a música e através dela

que a alma entrevê os esplendores situados além-túmulo; e, quando um

poema sublime traz lágrimas aos olhos, essas lágrimas não são prova de

um excesso de deleite, são muito mais o testemunho de uma melancolia

irritada, de uma súplica dos nervos, de uma natureza exilada na

imperfeição e que gostaria de ganhar imediatamente, nessa mesma terra, o

paraíso revelado.

Assim, o princípio da poesia é estrita e simplesmente a aspiração

humana a uma beleza superior, e a manifestação de tal princípio está em

um entusiasmo, um estímulo da alma – entusiasmo completamente

independente da paixão, que é a embriaguez do coração; e da verdade, o

pasto da razão. Pois a paixão é natural, natural demais para

não introduzir um tom ofensivo, discorde no domínio da beleza pura,

familiar e violenta demais para não escandalizar os desejos puros, as

melancolias graciosas e os desesperos nobres que habitam as regiões

sobrenaturais da poesia.

Essa elevação extraordinária, essa delicadeza refinada, esse tom de

imortalidade que Edgar Poe exige da Musa, ao invés de deixá-lo menos

atento às práticas de execução, forçou-o a afiar cada vez mais sua

genialidade técnica. Muitas pessoas, sobretudo as que leram o singular

poema intitulado O corvo, ficariam escandalizadas se eu

analisasse o ensaio no qual nosso poeta explica em detalhes

(ingenuamente em aparência, mas com uma leve impertinência que não posso

repreender) a construção empregada por ele, a adaptação do ritmo, a

escolha de um refrão – o mais breve possível e o mais suscetível a

variadas aplicações, e, ao mesmo tempo, o mais representativo da

melancolia e do desespero, ornado da rima mais sonora (never more,

nunca mais) –, a escolha de um pássaro capaz de imitar a voz humana,

mas, ainda assim, um pássaro – o corvo – marcado na imaginação popular

por uma imagem funesta e fatal – a escolha do tom mais poético de todos,

o melancólico –, do sentimento mais poético, o amor por uma morta, etc.

“Não colocarei”, diz ele “o herói do meu poema em um ambiente pobre

porque a pobreza é trivial e contrária à ideia de beleza. Sua melancolia

terá por guarida um quarto mobilhado magnífica e poeticamente.” O

leitor surpreenderá em vários contos de Poe sintomas curiosos desse

gosto desmedido pelas formas belas, sobretudo pelas formas belas e

singulares, pelos ambientes ornados e pelas suntuosidades orientais.

Eu disse que esse ensaio me parecia marcado por uma leve

impertinência. Os partidários da inspiração quando muito não deixaram

de ver nisso uma blasfêmia e uma profanação; mas creio que o texto tenha

sido escrito especialmente para eles. Assim como certos escritores

afetam o abandono, visando a obra-prima de olhos fechados, cheios de

confiança na desordem, esperando que as letras lançadas ao teto caiam ao

chão em forma de poema, Edgar Poe – um dos homens mais inspirados que

já conheci – se vale da afetação para esconder a espontaneidade, para

simular sangue-frio e deliberação. “Acredito poder me exaltar,” diz ele

com um orgulho divertido que não considero mau gosto, “por nenhum ponto

da minha composição ter sido deixado à sorte e porque a obra toda

caminhou passo a passo rumo à sua meta com a precisão e a lógica

rigorosa de um problema matemático.” Apenas os amantes da sorte, os

fatalistas da inspiração e os fanáticos do verso branco poderiam achar bizarra sua minúcia. Não existe minúcia em matéria de arte.

Quanto aos versos brancos, acrescentarei que Poe dá extrema

importância à rima, e sua análise sobre o prazer matemático e musical

que o espírito tira da rima trouxe tanto cuidado e sutileza que tudo se

relaciona ao fazer poético. Ao mesmo tempo que mostra que o refrão é

suscetível de aplicações infinitamente variáveis, ele também buscou

rejuvenescer, redobrar o prazer da rima ao acrescentar esse elemento

inesperado, a estranheza, que é como o condimento indispensável

a toda beleza. O poeta faz, sobretudo, um uso feliz de repetições do

mesmo verso ou de vários, frases obstinadas que simulam as obsessões da

melancolia ou da ideia fixa – do refrão puro e simples, mas conduzido de

várias formas diferentes –, do refrão-variante que interpreta a

indolência e a distração – das rimas duplas e triplas, assim como de um

gênero de rima que ele introduz na poesia moderna, mas com mais precisão

e intenção, as surpresas do verso leonino.

É evidente que o valor de todos esses meios não pode ser verificado

senão ao colocá-los em prática; e uma tradução de poesia, tão desejada e

concentrada, pode ser um sonho doce, mas não mais que um sonho. Poe fez

pouca poesia; algumas vezes chegou a expressar pena por não poder se

dedicar não com mais frequência, mas exclusivamente, a esse gênero de

trabalho que considerava como o mais nobre. Mas sua poesia tem um efeito

poderoso. Não é a efusão ardente de Byron, nem a melancolia harmoniosa

de Tennyson, pela qual ele nutria, diga-se de passagem, uma admiração

quase fraterna. É algo profundo e resplandecente como um sonho,

misterioso e perfeito como cristal. Não é necessário, acredito, dizer

que os críticos americanos costumam denegrir essa poesia; recentemente,

encontrei em um dicionário de biografias americanas um artigo no qual

ela era descrita como estranheza, temia-se que essa Musa em trajes de

sábio não fizesse escola no glorioso país da moral útil, e, por fim,

lamentava-se que Poe não houvesse aplicado seu talento à expressão de

verdades morais em vez de desperdiçá-lo na busca de um ideal bizarro e

de espalhar por seus versos uma volúpia misteriosa, é verdade, mas

sensual.

Conhecemos essa esgrima leal. As repreensões que os maus críticos

fazem aos bons poetas são as mesmas em qualquer país. Ao ler esse

ensaio, tive a impressão de estar lendo a tradução de um desses

numerosos discursos de acusação dirigidos pelos críticos parisienses

contra os mais apaixonados pela perfeição dentre nós, poetas. Nossos

favoritos são fáceis de adivinhar, e toda alma tomada pela poesia pura

me compreenderá quando eu disser que, entre nossa raça antipoética,

Victor Hugo seria menos admirado se fosse perfeito, e que ele não pôde

redimir seu gênio lírico a não ser introduzindo à força, brutalmente, em

sua poesia o que Edgar Poe considera a heresia capital moderna – o ensino.

Charles Baudelaire

Tradução: Daniel Abrão

Fonte: Revista Cult

3 comentários:

Uau! Que chique! Paula, este teu post é um presente aos teus leitores! Obrigado por compartilhar.

Abraços sempre afetuosos.

Fábio.

Obrigada Paula, por nos presentear com esse belo texto.

Amei!

Abraços

Giovanna

obrigado pelo texto. longo, mas da pra ler. joia seu espaço paula. parabens. lamarque

Postar um comentário